Книги, календари, раскраски

Авторский еженедельник известного петербургского художника Петра Фролова помогает планировать дни, записывать важные события недели и не забывать о важных делах. Яркий креативный блокнот для записей будет не только незаменимым помощником каждый день на работе, дома и в офисе, но и станет стильным женским или мужским аксессуаром, отражающим индивидуальность владельца. Невероятно красивый планер состоит из 112 страниц с фантастическими красочными иллюстрациями к каждой неделе. Высочайший уровень печати изображений. Самобытные иллюстрации Петра Фролова можно долго рассматривать, находя на них новые детали и образы. Выполненные в ярких и насыщенных цветах, они привлекают внимание и создают позитивное настроение. Красочное издание Петра Фролова будет радовать вас каждый день! В подарок к каждому ежедневнику художник дарит оригинальную авторскую открытку с живым автографом! Размер еженедельника составляет 14*21,5 см., что делает его достаточно большим, но в то же время не занимает много места, оснащен удобным пружинным переплетом, изготовлен из плотной премиальной мелованной бумаги. Прочная стильная обложка защитит от замятий. Недатированный еженедельник рассчитан ни на один год. Такой формат без заранее распределенных дат отличается от обычного ежедневника тем, что позволяет свободно записывать информацию в любой момент времени, благодаря этому очень удобен в использовании. Такой ежедневник подходит для тех, кто любит свободу и творчество, так как позволяет самому определить, каким образом использовать каждую страницу. Универсальный и индивидуальный деловой аксессуар станет полезным подарком близкому человеку, коллегам в офис, друзьям.

Письма друзьям. Это веселые байки из художничей жизни, путевые заметки, рецепты, письма, описания картин и множество иллюстраций! 264 страницы плотной бумаги, прекрасное качество печати!

Английская азбука с иллюстрациями Петра Фролова — по-настоящему уникальная книга, до краев наполненная скрытыми смыслами. Все знают, что азбуку изучают в детстве. Но художник стирает все возрастные границы и предлагает взрослым вместе с детьми включиться в процесс нового изучения английского алфавита через увлекательную игру. Каждая буква – интереснейшая загадка. Петр Фролов придумал и нарисовал свою «Азбуку», чтобы дети могли играть, бесконечно рассматривая удивительные иллюстраци. Изящество линий, богатство красок, удивительные персонажи и тонкий юмор — концентрация впечатлений на квадратный сантиметр просто потрясает! Азбука-загадка, азбука-квест, путь длиной в двадцать шесть букв, который так интересно пройти вместе с ребенком. Это уникальная книга - сувенирное издание, прекрасный подарок, который поможет учиться и развиваться в увлекательной форме.

Твердый переплет, 170 г/м, 96 стр.

Размер 32x32 см.

Издательство “Петр Фролов” 2024 г.

Азбука с иллюстрациями Петра Фролова — по-настоящему уникальная книга, до краев наполненная скрытыми смыслами. Все знают, что азбуку изучают в детстве. Но художник стирает все возрастные границы и предлагает взрослым вместе с детьми включиться в процесс нового изучения алфавита через увлекательную игру. Каждая буква – интереснейшая загадка. 1300 зашифрованных в рисунках слов. Петр Фролов придумал и нарисовал свою «Азбуку», чтобы дети могли играть, бесконечно рассматривая удивительные иллюстрации. Сочинять тысячи небылиц, вместе с героями книги оказываясь то на футбольном матче, то в городе Амстердаме, то в заколдованном лесу или спальне принцессы, на борту корабля или среди небоскребов, возле русской печки или на улочках средневекового города. На ее создание у художника ушло 5 лет. Азбука состоит из 48 ярких разворотов, где явно и скрыто расположено более 1300 невероятно детальных иллюстраций, которые перенесут вас в сказочный мир: изящество линий, богатство красок, удивительные персонажи и тонкий юмор — концентрация впечатлений на квадратный сантиметр просто потрясает! Азбука-загадка, азбука-квест, путь длиной в тридцать три буквы, который так интересно пройти вместе с ребенком. Это уникальная книга - сувенирное издание, прекрасный подарок, который поможет учиться и развиваться в увлекательной форме.

Твердый переплет, 170 г/м, 96 стр.

Размер 31х31 см.

Издательство “Петр Фролов” 2022 г.

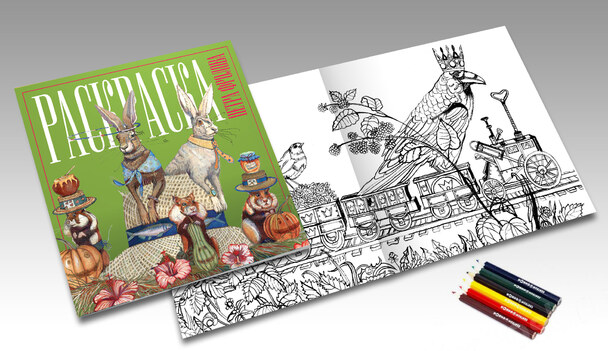

Уникальная раскраска с иллюстрациями Петра Фролова. Увлекательное занятие не только для детей, но и для взрослых! Кто же устоит перед соблазном превратить черно-белую картинку в яркий праздник? 32 страницы оригинальных самобытных иллюстраций. Сказочные, добрые, необычайно фантазийные сюжеты, выполненные в тончайшей графике, – лучший способ погрузиться в мечты и милую ностальгию по всему волшебному! Замечательная антистресс-раскраска для расслабляющего отдыха. На рисунках герои волшебных историй, невероятные существа и фантастические узоры. Множество изображений с запутанными орнаментами и обилием мелких деталей. Удобный необычный формат раскраски 31x31 и четкая печать позволяют прорисовать каждую деталь, полностью погрузиться в процесс раскрашивания и отвлечься от дел. Такая раскраска – один из лучших способов победить стресс и расслабиться после трудного дня. Детям она помогает снизить уровень тревожности, развить фантазию, мелкую моторику, выработать усидчивость и проявить творческие способности. Ребёнок получит всестороннее развитие и расширит свой кругозор. Вооружайтесь цветными карандашами, ручками или фломастерами и начинайте творить! Наслаждайтесь миром волшебства!

Мягкий переплет, плотная бумага 120 г/м, 32 стр.

Издательство "Петр Фролов", 2022 г.

Авторский альбом Петра Фролова "Прогулки Зодиака. Несерьезный гороскоп". 12 фантастических красочных иллюстраций к каждому знаку зодиака с оригинальными описаниями. Размер альбома составляет 30х30 см, что делает его достаточно большим, чтобы видеть и бесконечно разглядывать все детали, но в то же время не занимает много места, оснащен удобным пружинным переплетом, изготовлен из плотной мелованной бумаги. Самобытные красочные иллюстрации Петра Фролова можно долго рассматривать, находя на них новые детали и образы. Выполненные в ярких и насыщенных цветах, они привлекают внимание и создают позитивное настроение. Красочное издание станет ярким акцентом в интерьере и будет радовать вас каждый день! Креативный и индивидуальный аксессуар – интересная идея для подарка близкому человеку, коллегам в офис, друзьям.